* La phaléristique (dérivée du mot phalère) est une science auxiliaire de l’histoire qui a pour objet l’étude des ordres, décorations et médailles. L’apport de cette science auxiliaire est de déchiffrer et comprendre la présence d’ordres, décorations et médailles sur différents supports (tableaux, photographies, armoiries, papiers, monuments). Plus généralement d’aider le travail de l’historien en lui donnant des outils de datation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phal%C3%A9ristique

————————-

Ceux qui nous font l’honneur de suivre nos publications dans le domaine de l’héraldique ont probablement remarqué que les armoiries des chefs de nom et d’armes des différentes branches dynastes évoquées dans les chroniques précédentes sont toujours accompagnées, dans leurs ornements extérieurs, de colliers ou de rubans des ordres de chevalerie dont ils affirment ou revendiquent la grande-maîtrise. C’est ainsi que la phaléristique est indissociable de l’héraldique.

Nous voudrions donc, aujourd’hui, relater l’histoire d’un cas particulier d’ordre dynastique lié à la maison de Bourbon, l’Ordre Constantinien de Saint-Georges que nous avons eu l’occasion d’évoquer à propos des branches de Bourbon Parme et de Bourbon Deux-Siciles Voir aussi : https://charte-fontevrault-providentialisme.fr/index.php/2015/09/29/compte-rendu-des-journees-de-lordre-constantinien-de-saint-georges-a-parme-italie-25-septembre-2015/.

Un cas particulier d’ordre dynastique : le Constantinien de Saint-Georges

Les ordres dynastiques de chevalerie ne sont pas sans poser, parfois, quelques problèmes familiaux ! Grâce au ciel ce n’est pas le cas des ordres français de Saint-Michel et du Saint-Esprit, ordres anciens et illustres, puisque leur chef et souverain grand-maître, le prince Louis de Bourbon, duc d’Anjou, n’a pas de compétiteur réel ou de fantaisie dans ce domaine. Le chef de la famille d’Orléans, descendant du roi des Français Louis-Philippe Ier, n’a en effet jamais manifesté, à notre connaissance, un réel intérêt vis-à-vis de cette question, préférant manifestement s’attacher aux décorations de la République (qu’il arbore régulièrement). Il est vrai que toute revendication à l’égard de la maîtrise des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit apparaîtrait non seulement irrecevable mais aussi particulièrement cocasse de la part du descendant direct de celui qui abolit lui-même ces deux ordres de chevalerie par la Charte du 1er août 1830 !

En revanche il nous apparaît utile de revenir sur l’ordre Constantinien de Saint-Georges dont nous avons vu précédemment qu’il est revendiqué à la fois par les deux branches de la famille de Bourbon Deux-Siciles et par celle de Bourbon Parme. Ce problème est particulièrement édifiant et nous croyons intéressant d’en relater l’histoire.

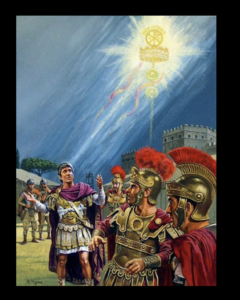

Rappelons brièvement les faits. Et la légende d’abord qui fait naître l’ordre Constantinien de Saint-Georges (OCSG) sous le règne de…l’empereur Constantin 1er le Grand, après sa victoire de 312 sur son rival Maxence à la bataille du pont Milvius ! Plus précisément de la cohorte des cinquante « protectores », les meilleurs guerriers de l’empereur, chargés de garder le « Labarum » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Labarum#:~:text=Le%20labarum%20(en%20grec%20λάβαρον,er%20par%20les%20empereurs%20romains.) l’étendard sacré sur lequel aurait figuré le chrisme de la vision impériale dans le ciel romain

Vision du Labarum par l(‘Empereur Constantin.

Chacun sait que pour merveilleuse qu’elle soit cette version n’est pas recevable.

Mais de cet événement date en tout cas le chrisme qui figure toujours sur la croix de l’ordre ainsi que sa devise : « In hoc signo vinces » (sous ce signe tu vaincras).

Croix de l’Ordre.

Après bien des péripéties, on retrouve un OCSG sous la grande-maîtrise des Comnène de Bizance, confirmée en 1551 par la Bulle pontificale Quod Alias de Jules III. Le 25 juillet 1697, Angeli Comnène transmit cette grande-maîtrise à François Farnèse et à ses successeurs sur le trône de Parme et Plaisance. Cette transmission fut confirmée âr l’empereur Léopold Ier de Habsbourg le 3 août 1699 puis par le pape Innocent XII le 24 octobre 1699, per le Bref Sincerae Fidei : « Tibi ac tuis successive natis, nepotibus et discendentibus, alliisque Familiare tuae Farnesiae predictae successoribus Parmae et Piacentiae ducibus pro tempore existentibus officium seu dictae Sedis beneplaciito. »

François Farnèse

Il ressort indiscutablement de ces documents (que l’on peut consulter aux archives de l’ordre à Parme) l’impossibilité de dissocier les trois éléments essentiels suivants : la grande-maîtrise de l’OCSG, la famille Farnèse (et ses descendants) et la titulature ducale de Parme et de Plasance. Ce fait est clairement énoncé dans l’acte de Léopold Ier en faveur de « Serenissimo Parmae et Piacentiae Duci illius Ordinis Magisterium ».

La Bulle Militante Ecclesiae du pape Clément XI (27 mai 1718), confirma définitivement la nature de l’OCSG et souligna une fois encore la double condition permettant d’accéder à la grande-maîtrise de l’ordre : être descendant des Farnèse et être duc de Parme et de Plaisance. Ce texte de Clément XI est la pierre angulaire de tout l’édifice constantinien : « Franciscus Ducis Familiae praedictae successoribus Parmae et Piacentiae Ducibus pro tempore existentibus » y est-il écrit.

A la mort du dernier duc de Parme et de Plaisance de la famille Farnèse (Antoine, frère de François) les duchés échurent par Elisabeth Farnèse, épouse de Philippe V de Bourbon, roi d’Espagne, à l’infant Charles (leur premier fils) en 1731. En sa qualité de duc de Parme et de Plaisance celui-ci devint, de droit, grand-maître de l’OCSG. Mais en 1734 il abandonna ses duchés pour le trône royal, plus prestigieux, des Deux-Siciles à Naples, cédant alors, selon l’accord familial, les duchés à son frère cadet l’infant Philippe (Philippe Ier).

Il transféra à Naples non seulement le riche patrimoine mobilier et artistique hérité des Farnèse de Parme mais aussi, en contradiction formelle avec le Bref d’Innocent XII et la Bulle de Clément XI, la grande-maîtrise de l’OCSG sans oublier les biens de l’ordre provenant des privilèges de la cathédrale Santa Maria de la Steccata ! Il est vrai, qu’envers et contre tout, il se prétendit définitivement « duc de Parme et de Plaisance », titulature qui perdure encore aujourd’hui dans la famille de Bourbon Deux-Siciles… En 1738, les duchés furent attribués par le premier Traité de Vienne (fin de la guerre de succession de Pologne), aux Habsbourg d’Autriche. Mais après la guerre de succession d’Autriche (Traité d’Aix-la-Chapelle), ils revinrent enfin (en 1748) à l’infant Philippe dont nous avons parlé. On y ajouta le duché de Guastalla, issu des Gonzague.

Philippe Ier de Bourbon, duc de Parme et de Plaisance

Dans l’intervalle, Charles de Bourbon, devenu roi des Deux-Siciles (sous le nom de Charles VII), utilisait une titulature flatteuse mais quelque peu trompeuse : « Charles, par la grâce de Dieu roi des Deux-Siciles et de Jérusalem, Infant d’Espagne, duc de Parme, de Plaisance et de Castro, Grand-Prince de Toscane, etc. » !

Il conserva, malgré les nombreuses protestations de son frère Philippe (puis plus tard de son neveu Ferdinand Ier) et les démarches diverses restées sans effet auprès de la cour d’Espagne, la grande-maîtrise de l’OCSG. Ce même Charles, devenu roi d’Espagne (sous le nom de Charles III) à la suite de son père Philippe V en 1758, céda Naples et les Deux-Siciles mais aussi…la grande maîtrise de l’OCSG à son troisième fils Ferdinand (Ferdinand IV), mettant un terme définitif au légitime lien entre l’OCSG et les duchés de Parme et de Plaisance instauré en 1697 puis confirmé en 1699 et 1719. Mais il annulait par là-même également la seule justification apparente de toute son action spoliatrice vis-à-vis de l’OCSG : la primogéniture ! En d’autres temps ceci eut été qualifié d’usurpation. Il ne s’agissait en réalité que de l’application de la loi du plus fort rappelée par La Fontaine : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour… ».

Que pesaient en effet Philippe puis Ferdinand, ducs de Parme et de Plaisance, face au puissant roi d’Espagne dans cette période rapidement bouleversée par l’émergence des révolutionnaires français puis des napoléonides dans toute l’Europe ? Le Saint-Siège ne s’y est d’ailleurs pas trompé quand, devant le fait accompli, il reconnut l’OCSG napolitain sans cependant annuler les décisions d’Innocent XII et Clément XI. Ce qui en dit long sur l’idée qu’il se faisait de la solidité de la position napolitaine…

Lorsque les armées françaises deBonaparte prirent possession de Naples et en chassèrent Ferdinand IV en 1799, elles rendirent cependant au duc de Parme les biens mobiliers constantiniens emportés par Charles de Bourbon, privant ainsi le roi des Deux-Siciles de revenus importants (il ne faut pas perdre de vue les motivations économiques et financières dans la controverse entre les branches de Parme et des Deux-Siciles à cette époque).

En 1816 survint un événement important. L’ex-impératrice des Français, Marie-Louise de Habsbourg, se vit attribuer en viager les duchés de Parme et de Plaisance par le second Traité de Vienne. Dès son installation à Parme (où elle laissa d’ailleurs un fort bon souvenir, que l’on évoque encore), au titre de ses duchés et de son ascendance farnésienne mais aussi, il faut bien le dire, avec un réel aplomb, elle revendiqua la grande maîtrise de l’OCSG parmesan renaissant (certains prétendent néanmoins qu’il ne s’agissait que de la création d’un nouvel ordre de chevalerie n’ayant…que le nom en commun avec celui des Farnèse !).

Marie-Louise de Hasbourg (1791-1847) duchesse de Parme et de Plaisance portant l’ordre Constantinien de Saint-Georges.

Cet ordre fut en tout cas confirmé et les privilèges de la Cathédrale Santa Maria della Steccatahttps://www.visit-parma.com/fr/histoire-eglise-santa-maria-della-steccata#google_vignette(siège de l’ordre primitif) renforcés par une Bulle du pape Pie VII en date du 21 avril 1818.

La cour de Naples protesta avec vigueur contre cette réponse du berger à la bergère mais finit par admettre qu’elle était dans l’impossibilité de dénier à l’archiduchesse Marie-Louise, en tant que duchesse de Parme et de Plaisance, le droit de concéder le même ordre de chevalerie. On vit alors s’installer, sous l’active influence de la cour impériale de Vienne, un modus vivendi entre les cours de Naples et de Parme, chacune d’elles prétendant certes à la légitimité de son ordre mais tolérant réciproquement l’autre à la seule condition que les membres de l’un ne le soient pas de l’autre…

Il faut cependant préciser que l’OCSG parmesan fut toujours le premier ordre dynastique des duchés alors que le napolitain ne fut (et n’est resté) que le troisième, après Saint-Janvier et Saint-Ferdinand. Lorsqu’en 1847 la mort de Marie-Louise permit à Charles-Louis de Bourbon, ci-devant duc de Lucques, de retrouver ses duchés de Parme et de Plaisance (sans Guastalla cette fois), il reprit la grande-maîtrise de l’OCSG qui se transmit ensuite à tous ses descendants en responsabilité desdits duchés.

En 1951, un décret du ministre des Affaires étrangères de la République italienne reconnut la nature exclusivement dynastique de l’OCSG et, par voie de conséquence, son existence même et sa dignité chevaleresque. Ce décret, confirmé par le Conseil d’Etat italien en novembre 1981, se basait sur le fait qu’il s’agit d’un ordre institué par une famille autrefois souveraine en Italie et dont la grande-maîtrise est héréditaire, sans discontinuité, dans cette même famille du fait de la titulature de son chef (tout transfert ou interruption de cette grande-maîtrise par un autre chef de famille sont donc reconnus nuls et non avenus). L’attribution par le grand-maître et le port public des décorations de cet ordre sont dès lors autorisés sur le territoire italien. Ce que les membre français de l’ordre ne manquent pas de faire !

L’Etat italien a su ainsi, avec sagesse et respect de l’histoire, mettre un terme à une situation complexe et, comme on l’a vu, longtemps controversée voire conflictuelle. D’autres Etats, dont la France, seraient avisés de s’en inspirer.

Croix de l’ordre Constantinien de Saint-Georges (commandeur)

Armoiries des ducs capétiens de Parme et Plaisance avec les colliers des ordres de la Toison d’Or (Infants d’Espagne) et du Constantinien de Saint Georges ainsi que le ruban de l’ordre du Mérite de Saint-Louis.

A suivre (notre prochaine chronique d’héraldique traitera des armoiries de la seule branche cadette de la maison de Bourbon encore dynaste en France).

Jean-Yves Pons, CJA.

Bravo Alain pour ta capacité à jongler avec toutes ces difficultés iconographiques que t’infligent mes chroniques et leur correspondance au texte !

Je m’applique mais c’est toi qui fait le plus dur. Et c’est aussi toi qui veille à la sauvegarde minimum du fonctionnement de mon cerveau.

L’archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme en vertu des traités de 1814, se proclamant héritière des Farnèse, avait réclamé la grande maîtrise de l’Ordre constantinien. Pour éviter toute nouvelle discussion, les deux maisons souveraines de Parme et des Deux-Siciles convinrent tacitement d’en exercer l’une et l’autre les droits, mais les grands maîtres à Naples ont toujours refusé de reconnaître les prétentions des ducs de Parme ; le Saint-Siège a seulement reconnu l’Ordre sous la grand maîtrise du roi des Deux Siciles et de ses successeurs comme représentants des Farnèse, alors que les atatus originaux précisent que le titulaire doit être l’Aâné ayant régné A PARME, ce qui exclut de facto les Bourbons de Naples.

De plus, il y a eu une querelle dynastique au sein de la maison des Deux-Sicles. Ferdinand-Pie des Deux-Siciles est décédé en 1960 sans héritier direct. Son frère Charles ayant renoncé à ses éventuels droits successoraux à la couronne des Deux-Siciles par l’Acte de Cannes le 14 décembre 1900, un autre frère, Rénier, assuma la succession, contesté par son neveu l’infant Alphonse, fils de son frère ainé, Charles.

Cette renonciation est invalide au regard des règles de succession de la couronne des Deux-Siciles. En effet, l’acte de Cannes a été posé en exécution de la « pragmatique de 1759 » qui ne demande une renonciation que dans le cas où les deux couronnes seraient unies en une même personne.

De plus, l’Ordre n’est pas lié à la couronne, mais au représentant de la famille de Bourbon, héritière des Farnèse. L’« acte de Cannes » ne fait d’ailleurs aucune allusion à la grande maîtrise de l’ordre.

Le Saint-Siège, dont l’arbitrage a été sollicité, a refusé de se prononcer sur la question successorale et s’est contenté d’envoyer un prélat aux chapitres des deux branches de l’Ordre.

Quoi qu’il en soit, deux branches de l’Ordre coexistent actuellement, l’une sous le grand magistère de Pedro de Borbón-Dos Sicilias, duc de Calabre et Infant d’Espagne (la branche hispano-napolitaine), l’autre (la branche franco-napolitaine) sous le grand magistère de Carlo di Borbone delle Due Sicilie, duc de Castro. Et avec le majistère du Chef de la Maison Ducale et Royale de Parme, dont le chef est Carlos-Javier de Bourbon-Parme, çà fait TROIS branche de l’Ordre !

Vous trouverez tout cela dans les chroniques d’héraldique N° 10, 11 et bien sûr 12 grâce au moteur de recherche de ce blogue (en haut à droite, mot-clé : héraldique).

Cher ami, je suis désolé mais Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias N’EST PAS INFANT D’ESPAGNE. C’est son père Carlos qui l’était par la grâce exceptionnelle du roi Juan-Carlos (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-27905).