Malgré ce que beaucoup croient, la langue du blason n’est pas une langue morte.

Dans “Les Misérables“, Victor Hugo nous questionnait déjà : “Je suis tombé par terre, Est-ce la faute à Voltaire ? Je suis tombé dans le ruisseau, Est-ce la faute à Rousseau ?“ Alors, tentons d’y voir plus clair avec d’abord une précédente chronique dont nous allons reprendre quelques arguments (https://charte-fontevrault-providentialisme.fr/index.php/2024/11/11/jean-yves-pons-approche-de-lheraldique-ou-art-du-blason-2/).

“ Le 19 juin 1790, l’Assemblée Constituante décida l’abolition des armoiries en même temps que celle de la noblesse héréditaire, des titres et des fiefs, des livrées et…des pigeonniers, des ordres militaires et des décorations (à l’exception de l’ordre de Saint-Louis qui demeura une récompense strictement militaire), bref de tout c que l’on appela alors, dans un amalgame insensé, des « signes de féodalité ». La loi du 16 octobre 1791 fixa les peines applicables à ceux qui porteraient des armoiries : ils étaient rayés du Tableau civique, incapables d’occuper un emploi civile ou militaire et devaient payer une amende égale à six fois leur contribution mobilière. La folie révolutionnaire était à l’oeuvre.

Après l’abolition de la monarchie, le 21 septembre 1792, la suppression des fleurs de lis, des couronnes et de toutes les armoiries devint obligatoire comme autant de « marques de l’esclavage » (sic) et afin de « ne pas offenser les regards républicains » ! On fit obligation aux particuliers, sous peine de lourdes sanctions, de briser la vaisselle, racler l’argenterie, mettre en pièces les reliures de livres, marteler les façades des demeures, retourner les plaques de cheminées lorsqu’elles étaient armoriées. Et c’est ainsi que fut abattue… la flèche de la Sainte-Chapelle de l’île de la Cité à Paris qui portait des fleurs de lis et des lettres L en mémoire du roi Saint-Louis !

S’il est clair que l’équation armoirie = noblesse est une métonymie qui manifeste l’importance symbolique et sociale du blason, c’est hélas aussi, comme nous l’avons dit précédemment, une erreur historique. Celle-ci n’est observée dans aucun autre pays d’Europe occidentale que la France. Exprime-t-elle simplement, comme beaucoup le pensent, la violence éphémère de la période révolutionnaire ou, plus subtilement, l’aboutissement d’une perte du lien entre le signifiant et le signifié, l’image héraldique et son sens codifié: vocabulaire, syntaxe mais aussi histoire et coutumes ?

En 1790, l’Assemblée Constituante ne fit en quelque sorte qu’entériner cette déculturation. Mais elle le fit avec emphase, démesure et parfois violence comme souvent dans notre beau pays devenu républicain. On pourrait en voir une preuve dans le fait que la proposition de suppression des armoiries, annexe de celle de la noblesse, vint de l’un des plus illustres représentants de la noblesse de France : Mathieu, vicomte de Montmorency. (1766- 1826) Et on pourrait y ajouter que cette abolition fut sanctionnée sans réticence, comme le terme d’un temps révolu, par des lettres patentes du roi Louis XVI du 23 juin 1790…

Il ne restait plus alors au citoyen que l’assimilation fautive des armoiries à la noblesse et l’idée qu’héraldique rimait avec archaïque. Nous ne voyons au fond dans tout cela qu’une lente et affligeante perte de mémoire dans laquelle Voltaire ou Rousseau apparaissent davantage comme des témoins de leur temps que comme de réels acteurs.”

Et pourtant, la résistance se fit jour autour de quelques héraldistes aussi inventifs que pugnaces. Mais cela demanda de la patience, du temps et beaucoup d’énergie !

Les premiers résultats de cette Reconquête s’observèrent au sein de l’héraldique municipale et territoriale avec un regain d’intérêt de quelques élus pour l’héraldique et une emblématique locale enracinée dans l’histoire de leur contrée. La vogue stupide des logotypes apparut alors en perte de vitesse, grâce au Ciel peut-être…

C’est ainsi qu’en 2016 le maire d’une petite commune de la Creuse, Crozant (433 habitants), qui en avait été de tout temps dépourvue, nous demanda de concevoir et de réaliser des armoiries pour sa bourgade. Nous en fumes honorés et ravis.

Vue de Crozant (23160) ci-contre

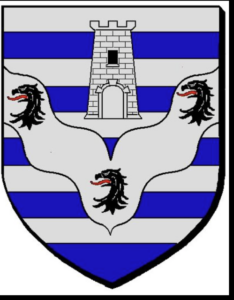

En voici donc le résultat tel qu’il figure désormais dans l’armorial de la Creuse comme dans la fiche Wikipédia de la municipalité :

(https://armorialdefrance.fr/page_blason.php?ville=16036et aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Crozant).

Crozant (Creuse).

En voici le blasonnement : ” Burelé d’argent et d’azur, au chevron ondé et renversé d’argent, chargé de trois têtes d’aigles arrachées de sable, lampassées de gueules, surmonté d’une tour d’argent, maçonnée et ajourée de sable.”

Et l’explication :

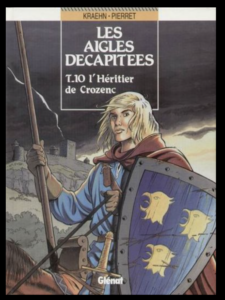

Le champ rappelle les armes de la famille de Lusignan, comtes de la Marche, à l’origine du château médiéval et longtemps possessionnée à Crozant. Le chevron ondé évoque le confluent de la Creuse et de la Sédelle qui délimitent le territoire de la commune et de son château (figuré par la tour posée en chef). Enfin, les têtes d’aigle arrachées sont un clin d’œil à la célèbre bande dessinée de Patrice Pellerin et Jean-Charles Kraehn “Les aigles décapitées” dont le personnage principal est Hugues de Crozenc (qui porte, dans la BD, d’azur à trois têtes d’aigle arrachées d’or).

Ci-dessous Couverture de la BD Les aigles décapités

La géographie locale comme l’histoire communale et même sa légende étaient ici résumées !

OU COMMENT DIRE BEAUCOUP AVEC PEU, ainsi que nous ne cessons de le répéter.

Pensons-y. Pensons-y souvent et notre pays s’en trouvera peut être revigoré.

Pour le CER et la Charte de Fontevrault, Jean-Yves Pons, CJA.